クリスマスとか関係なくて、単に出遅れで買ったら「来年ね」と言われていたものが急に届いただけでした。

さて、興味はありながら実はこれが初めての電子ペーパー端末。今回は Kindle Fire や Nexus 7, iPad mini とはまったく迷うことなく Paperwhite 一択でした。画面サイズを除いて。

自分の選択基準

これは割と明確で

- タブレット端末としては iPad が最強(もちろん判断基準は個々人あると思う)だし、別に比較したいとも思わない

- 数年前から PDF や ePub の本を持っているが、ベストの読書端末を持っていない状態

- PC の ePub リーダーはあんまり読みやすくない(フルキーボード付きの横長画面は読むのに集中しにくい)し、iPad は常に使えるとは言いがたい。iPod touch の Retina はきれいだけどさすがに日本語でも英語でも小さすぎてつらい

- 正直、iOS も Android もアップデートとか手間掛けるのメンドイ。管理対象の機械を増やしたいんじゃなくて、できること、やれることを増やしたい。

- 電子ペーパー端末である Paperwhite のバッテリ持続時間は圧倒的な 8週間!

特に最後のやつがでかかった。やっぱり自分はガジェット選ぶときは尖った特徴の方を大事にする傾向があるようだ。

で、ちょっと使ってみた感想。

本体について

- 軽い。圧倒的に薄くて軽い。

- ボディの質感が割と好き。Apple のメタルメタルしたのも好きだけど、Paperwhite も作りがうまいと思う。表面は滑らかだけど、背面は滑りにくいように加工がしてある。HTC Evo の背面もこんな感じだった。海外の製品はこういうの多いのかな。

- 画面がやはり見やすい。反射が少なく、本当に印刷っぽく見える。よく目を凝らすと Retina より解像度が低いのは分かるが、普通のサイズの普通の文字を読む分にはまったく気にならない。

使い始め

Amazonで買ったのでAmazonアカウント設定済み! 楽ちん!

本のフォーマットと読み心地について

- 手持ちの技術書のPDFはやっぱ厳しい。

- Nexus 7 をちょっと前に触らせてもらっていて、このサイズだと O'Reilly 本はギリだなーという話をしていた。Paperwhite はそれより小さいので難しいかなとは思っていたけど、やはり厳しい感じがする。読めなくはないけどだいぶ疲れそう。もう20年若けりゃ違う感想言ってるかもしれないけど。

- コントラストの調整とかやると少し改善するけど

- 逆にというか、当然というか mobi/azw3 形式の本はとても読みやすい

- やっぱり画面の反応が鈍く感じる。どうしても液晶 + Apple風タッチスクリーンの操作に慣れているので、やや反応の鈍さは感じる。たぶんこれ速読に向いてない。いや、自分は速読できないけど。ページめくりのときに画面が崩壊するような感じがして、そこで意識を持って行かれる感じがする。慣れるかなぁ。

本周りの操作性について

- PDF は USB で接続して USBストレージから「ドキュメント」として保存してやるしかなさげ

- Send to Kindle でネットワークから送ってやる方法もありました

- Calibre がすごい

- ePub -> mobi/azw3 変換もそうだけど、デバイスを認識して指定のフォーマットの転送までできちゃう。前からこんな機能あったっけ。モノがないから気づいてなかっただけか。

- Kindleストアは本体で見るのはつらい。光 + WiFi 回線でも遅いので、単純に処理速度が足りない感じがする。ま、汎用のタブレットじゃないし、こんなもんかな。PC のブラウザで見て 1-Click で本体へ配信される(Google Playマーケットみたいな感じ)のはすごくよい。しかも物販の Amazon と違ってカートとか確認画面がないのですごいサクサク進む。怖い。やばい。

本のラインナップ

やはり紙ベースの技術書はつらいと分かったので、

- 技術書については ePub/mobi 出版が増えてくれ

- でも ePub only はちょっとやだ

- ビジネス書が割引になってたらお得な感じがする

- 漫画は試してないけど厳しそう

定価で買うほどでもないけど読んどくべきかなーと思ってる本が割とたくさんあって、またそういうのが田舎のブックオフじゃほとんど手に入らないのでスルーしていたものが多い。こういう本を読みやすくなるかもしれない。Kindleストアは無期限レンタルであるという課題はあるにせよ、場所も容量も気にしなくて済むので、十分に安けりゃ納得できる。

メモどうしよう

まだよく分からんです。というのも、自分は付箋貼りまくりで読むスタイルなので、実は電子書籍と相性が悪いのです。なんかメモも挟んでおけるケース買った方がいいんかなぁ。

まとめ

古典や小説、新書好きの人にはすごくいいと思う。安かったり、無料で手に入る作品がこれからもどんどん増えると思う。自分の場合はそこまで読書家じゃないのでまだあまりこれで捗るぜ!って感じはしない。たださんみたいに自分で頑張ってKindle用のデータ作る気力もないしなぁ。

Instapaper が Web を ePub でダウンロードさせてくれたりするし、こういうのをもっと活かすべきなんだろな。

たぶん8インチでカラーのやつが出たら少し世界が変わるだろうなーという気がした。

とりあえず年末年始に3冊くらい読みたいなという目標がこっそりあったりするので、いろいろ探してみようと思います。

Twitterのログ掘り起こし。

- wtnabe 12月21日 9時29分

かつて alias r=rails するという話があったけど、rvmとかrbenv環境の今、どうするのが楽なんだろう。とりあえず alias b=bundle はやったけど。

- hasimo 12月21日 10時22分

aliase be='bundle exec'だよね。

- hsbt 12月22日 10時10

bundle exec すると alias が消えるのか…、be r で R が起動してしまう病気

- sakuro 12月22日 10時23分

@hsbt alias -g r=rails か。 (いずれにせよzsh仮定)

- hsbt 12月22日 10時26分

@sakuro -g で行けました!(何で外れてたんだろう…)

- wtnabe 12月22日 10時30分

うまくいった :-) 昨日の alias be='bundle exex' と合わせて be r s で rails server が立ち上がるようになった。なんかかっけぇ。

というわけで今は

which rails > /dev/null 2>&1 && alias -g r=rails

してます。rails gem をグローバルに入れずにすべて bundle install している場合はセットされないけど、まぁ仕方ないかな。

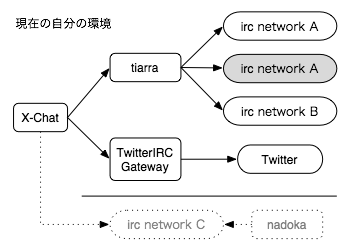

bot としては満足していた nadoka だけど、irc proxy として使おうとすると X-Chat で PONG が延々表示されてしまう、これを避けるために X-Chat から他の irc クライアントに乗り換えたら今度は TwitterIRCGateway に接続してまともに動かない、TwitterIRCGateway に接続して満足に動く irc クライアントを探したけど見つからない、じゃあということで TwitterIRCGateway の代わりに tig.rb とか試したけどやはり思ったような動作は得られない、というダメダメな状態が続くこと2週間。

やはりだらだらと平日の合間にテストとかやっててもミスって twitter の方に iso-2022-jp でつぶやき続けるとか変なミスをするだけでいいことないので、クリスマスとか浮かれた気分を無視して意を決心して nadoka をやめて tiarra を試す。

あっさりと目的の動作を達成。

nadoka ステ決定。tiarra ステキ。

ということで現在の状況を図にしてみた1。

まぁ実際には feed check が簡単にできて便利だし、bot としては当面 nadoka の方を継続して利用していこうとは思っているんだけど。(/nadoka reload とかしたくなったときは管理用に X-Chat 以外のクライアントを用意してそいつで繋げばいいだろう。)

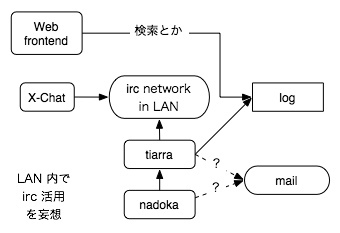

あーでもログ取りは tiarra の方がいいのかな? エンコーディングの統一が簡単にできるのであとで再利用しようと思ったときは楽そうだ2。ということは例えば LAN 内に irc サーバ起こして irc であれこれ工夫しようと思ったら tiarra を基本にした方がいいのかなぁ。

nadoka は……どこに使うんだ? やっぱ bot 専用か? nadoka で tiarra に繋いで? そうか、そういう形か。

メールは bot が飛ばすんだよな。tiarra にしろ nadoka にしろ。外に出てる人向けにメール飛ばしたりも bot 使った方が省力化できそうだな。それかなんか適当なメーリングリストマネージャかました方がいいかな? エラー処理とかお任せにしたい。

cf.

基本

メールとバス例

Twitter 周りとか整理する場合

見出しとリンク先がずれてることがある。なんかこう、まるで人力でやっているかのようなミスなんだけど、たぶん違うんだろうな。機械的に処理してるなら発生しにくいような気がするんだけど、なんか超致命的かつ単純なミスが混入している予感。

新しく見た見出しなのにリンク色が変わっていて、おかしいなと思うとすでに見たことのあるニュースだったりするとかなりガッカリする。どうなってんの? 教えて!goo

otune さんとこ経由で iwatamの何でもコラム より。

とても刺激を受けました。感謝。

この話に当てはめると「方法論」では自分は文系だ。理系崩れの文系というのが自分のウリの一つだったんだけど、今回はスパッと文系になる。以前書いた言葉で言うと global と local がそれに当たる。自分の興味ある問題は global に通じる必要がない。普遍性も要らない。あるかもしれないけどそれ言ってると話が進まなくなっちゃう。

ただ、「説明」に当てはめると理系になる。いわゆる文系の人の説明が言葉遊びに聞こえるし、「文章で考えるな」と私は常に意識している。説明するときは箇条書き、表、図を使うのが最も好きで効果的だとも信じている。もっと言うと図や表にならないものはどこかがおかしいとさえ思っている。

先日書いた

受け止めるべきは「下がったこと」じゃなくて「日本の子どもは学校の勉強がとてもきらい」「海外では学校の勉強は日本ほどきらわれていない」ということじゃないのか

という話をもっと具体的に、何が間違っていた、どうすべき、まで踏み込んだ話。と自分には読めた。実際に出された問題を見ている点が実に強いと思う。

いい問題、悪い問題というのは長く続く根の深い問題である。そもそもテストには二種類ある。力を測り受験者を振り分けるためのテストと、達成度を確認しその後の学習方針を設計するためのテストである。上のコラムで想定しているのは後者のテストである。しかし日本では前者のテストばかりに教える側も学ぶ側も戦々恐々となっているので、いい問題悪い問題という考え方をすることがすでに難しくなっているのではないだろうか。1

残念ながらこのコラムは「本当の学習とは」と違い出典もなく、心もとない感じもするが、

「ゆとり教育をどうやったらいいだろうか」とまず考えた人は失格である。「ゆとり教育とは何だろうか」とまず考えなくてはならない。何なのかがわかれば、そのためにどうすればいいかは自ずと見当がつく。そういう思考回路をつくることこそがゆとり教育なのである。

の部分だけは押さえておかないとダメですな。

というか、ゆとり教育なんてものは存在しないのだ、と言ったら暴論ですか? 文部科学省(当時の文部省)や中教審(臨教審もかな? 確認してないけど)が目指したのは子どもを怠けさせることや教科書を薄くすることなんかじゃなくて、「意味も分からず公式や解き方や年号を詰め込んでいてもダメだ。もっと本質を理解するためにはじっくり取り組まなければいけない。」ということまでのはず。

総合的学習の時間や週5日制などの改革が同時に進行したおかげで「教科学習の時間削減+週休2日=ゆとり」みたいな誤った認識が広まっているから批判対象になるのだけど、そもそもこの認識こそが批判するために誰かによって作られたもの2なのだから、その文脈に乗っかっちゃってる人はもうゆとり教育は批判することしかできない。そういう人たちの中では「ゆとり教育を実践したから学力が低下している」のではなく、「学力が低下してきているらしいが、それはゆとり教育とやらのせいに決まっている」という感情が出発点でありゴールなのだ。自分で言い直して気づいたが、これは批判ですらない。

流行り言葉だからと「ゆとり教育」をマスコミや blog などで扱ってはいけない。まずこの言葉を疑うところから始める必要がある。

昨日(21日)『UML ワークブック』をやっこら読み始めた。メモを書くために実際にツールを動かしたのでツールのレビューを兼ねながらという形になり、思ったほど進んでいない。なんだかんだで Jude がよさげということに落ち着く。

Jude は図を Java 以外のコードに落とすこともベクトルで他のツールで再利用することもできないが、まぁ仕方なかろう。いずれこの手のツールは SVG が標準になるだろて。それまでの我慢だぎゃ。(でも個人的には eps に落とせる方が嬉しいかなぁ :-)

うむうむ。順調かな? タグとブランチが使えればもうだいぶ安心な気がする。